Julius Leber in Esterwegen und Sachsenhausen

Unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler greifen Nationalsozialisten in der Nacht vom 31. Januar 1933 in Lübeck gezielt den Reichstagsabgeordneten Julius Leber an. Er erleidet schwere Gesichtsverletzungen, sein Begleiter Willy Rath vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ersticht während der Auseinandersetzung einen der Angreifer. Leber wird daraufhin verhaftet, jedoch nach Protesten der Lübecker Arbeiterschaft zunächst wieder freigelassen.1

Der Brand des Reichstags in Berlin in der Nacht vom 27. Februar 1933 liefert den Nationalsozialisten einen Vorwand, um den Terror gegen ihre politischen Gegner zu legalisieren. Mit der „Reichstagsbrandverordnung“ werden alle wesentlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt. So wird Julius Leber am 23. März 1933 unter Missachtung seiner Immunität als Reichstagsabgeordneter direkt vor dem Betreten der Berliner Krolloper, dem Tagungsort des Reichstags nach dem Reichstagsbrand, erneut verhaftet. Seine Teilnahme an der Abstimmung über das „Ermächtigungsgesetz“ wird dadurch verhindert. Wegen der Schlägerei vom 31. Januar 1933 verurteilt ihn das Lübecker Gericht im Mai 1933 zu 20 Monaten Gefängnis.

Bis September 1933 befindet sich Julius Leber im Untersuchungsgefängnis im Lübecker Marstall und im Zuchthaus Dreibergen (Mecklenburg) in Haft. Nach der Ablehnung seiner Berufung wird er im Gefängnis Lübeck-Lauerhof und ab Januar 1934 im Strafgefängnis Wolfenbüttel inhaftiert. Für seine Frau Annedore bedeutet die Verlegung nach Wolfenbüttel lange und beschwerliche Reisen für wenige Minuten Besuchszeit. Ende März 1935 bereitet sich Leber auf die Entlassung aus der Haft vor und macht sich Gedanken über seine berufliche Zukunft. Er äußert in Briefen vorsichtige Freude über das bevorstehende Ende der Trennung von seiner Familie.2 Doch die Nationalsozialisten lassen ihn, einen ihrer entschiedensten Gegner, nach Ablauf seiner Haftstrafe nicht frei. Sie nehmen ihn in „Schutzhaft“ und bringen ihn in das Konzentrationslager Esterwegen.

Über die Haft Julius Lebers in den Konzentrationslagern Esterwegen und Sachsenhausen war bisher wenig bekannt. Auch die umfangreiche Biografie von Dorothea Beck behandelt dieses Thema nur knapp.3 Neue Forschungen, vor allem auf der Grundlage von Zeitzeugenberichten haben Erkenntnisse über diesen prägenden Lebensabschnitt Lebers erbracht.

Das Konzentrationslager Esterwegen

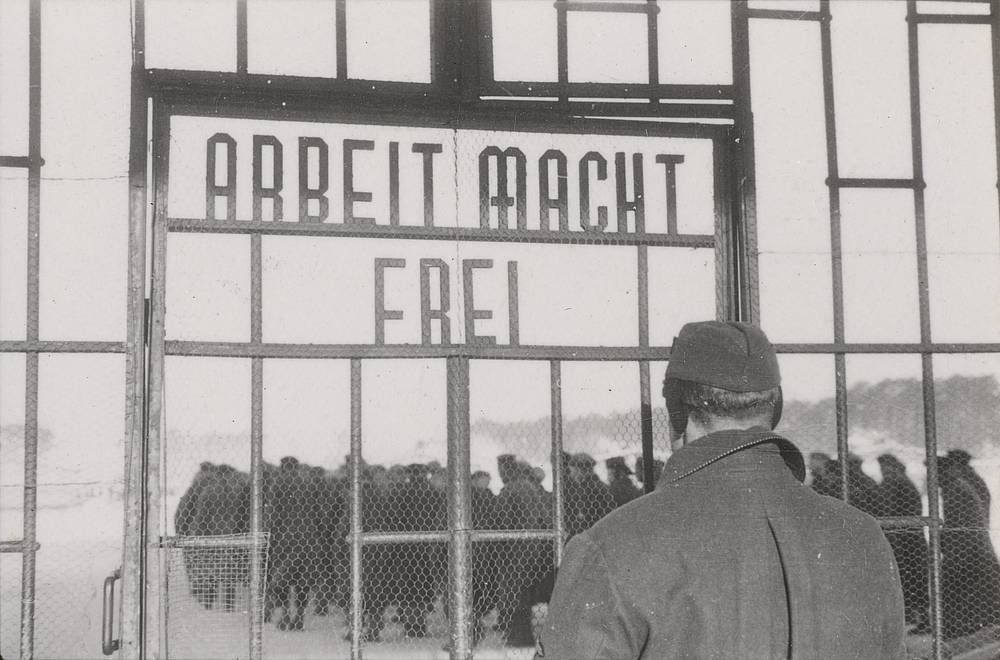

„Hölle am Waldrand“, so nennen die Gefangenen das Lager in Esterwegen. Das KZ im Emsland gehört zu den frühen Konzentrationslagern. Im abgelegenen Emsland sollen die ausgedehnten Moorgebiete durch Zwangsarbeit der Häftlinge kultiviert werden. 1933 vom preußischen Innenministerium eingerichtet – wie auch die Lager Börgermoor und Neusustrum – erproben die Nationalsozialisten dort ein neues System der Konzentrationslager. 1934 übernimmt die SS das Lager und es wird zu einem ihrer „Rachelager“. Wachmänner treffen dort auf die politischen Gegner aus der Weimarer Zeit und erniedrigen und quälen sie. Es kommt zu zahlreichen Morden, die als „Fluchtversuche“ oder als „Notwehr“ getarnt werden. Zwischen 1934 und 1936 sterben mindestens 34 Häftlinge, darunter der frühere sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Fritz Husemann, der wie Leber im April 1935 nach Esterwegen verlegt worden war. Unter dem Vorwand eines Fluchtversuchs wird er am Tag nach seiner Einlieferung von der KZ-Wachmannschaft angeschossen. Er stirbt einen Tag später.4

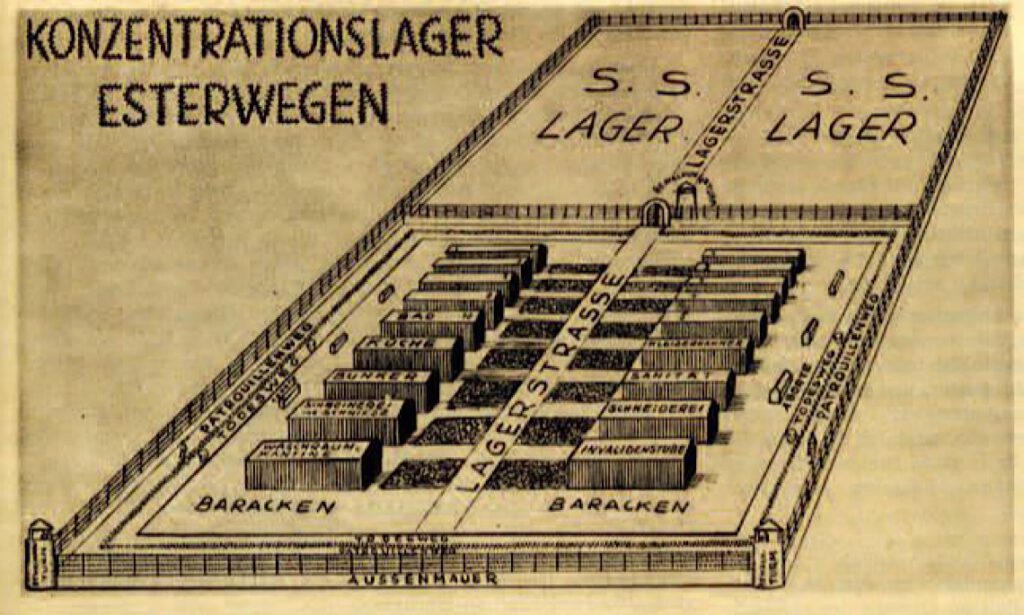

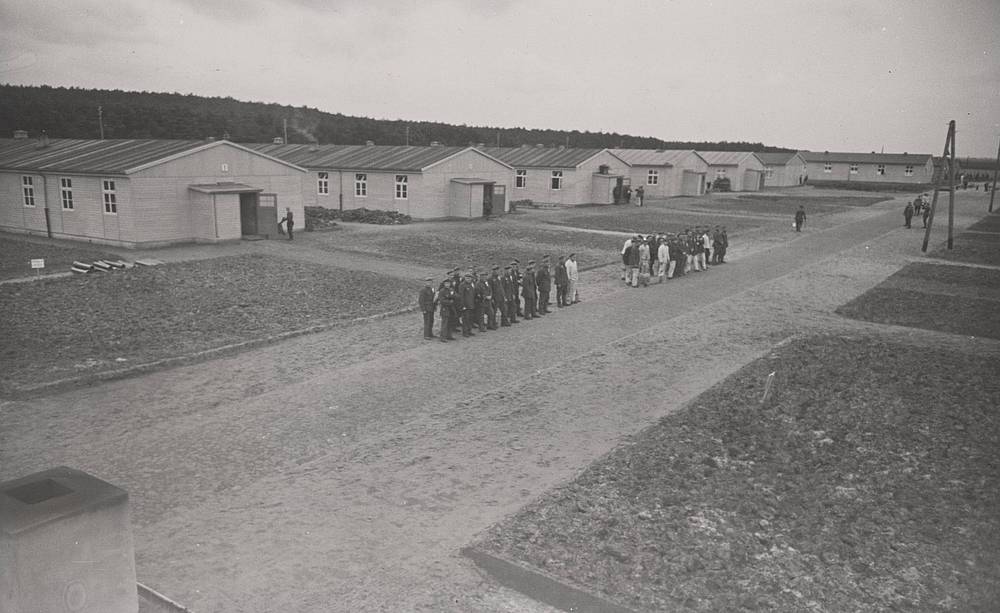

Ein Tor aus weißem Backstein mit einer SS-Rune im Dreiecksgiebel führt in den ersten Teil des Lagers mit den Unterkünften und Einrichtungen für die Wachmannschaft. Der zweite Teil des Lagers mit den Häftlingsbaracken ist durch ein ebenfalls gemauertes Innentor und einem mit Maschinengewehr ausgestatteten Turm gesichert. Stacheldrahtzäune, Postenwege und weitere Wachtürme mit Maschinengewehren grenzen das Lager nach außen ab. Die Häftlinge sind in schlecht isolierten Holzbaracken untergebracht, die etwa 36 m lang und 10 m breit sind. Im Eingangsbereich befindet sich jeweils ein Aufenthaltsraum, dahinter ein Schlafraum mit dreistöckigen Betten für 150 Menschen.

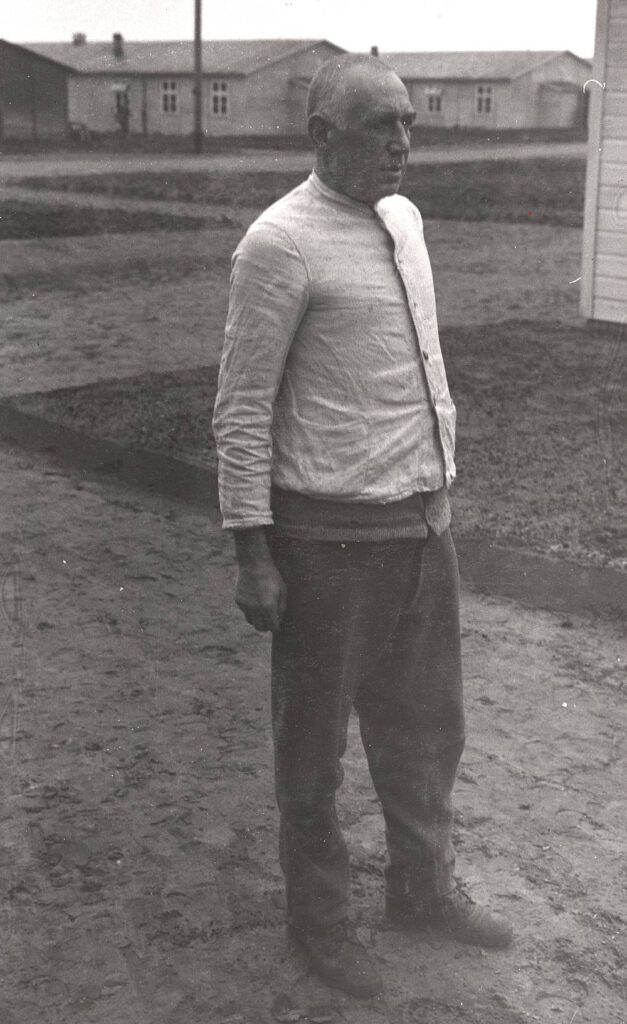

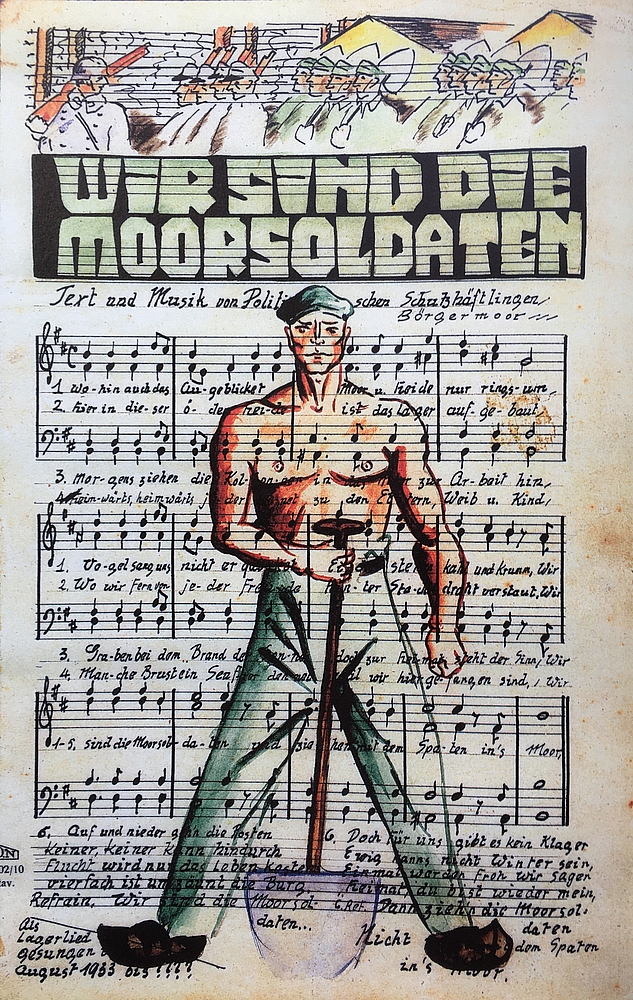

Als Julius Leber Ende April 1935 in Esterwegen eintrifft, sind – nach der Entlassung zahlreicher Gefangener – noch etwa 320 Häftlinge im Lager.5 Sie sind durch ihre Kleidung gekennzeichnet: Neben den „Politischen“ in feldgrauer Kleidung mit roten Streifen an Armen und Beinen und Juden mit gelben Punkten auf Brust und Rücken, sind Ernste Bibelforscher (Zeugen Jehovas) mit schwarzen Punkten auf der Kleidung inhaftiert. Dann werden außerdem „Vorbeugehäftlinge“ in Schutzhaft genommen, 1936 steigt daher die Zahl der Insassen auf 1000 an. „Vorbeugehäftlinge“ sind mehrfach vorbestrafte Personen, die nicht erneut straffällig geworden sind. Sie tragen dunkelblaue Kleidung mit den gelben Buchstaben BV (Befristete Vorbeugehaft) auf dem Rücken. Alle werden zu harter Zwangsarbeit bei der Moorkultivierung eingesetzt. Die Hauptarbeit besteht darin, Kanäle zur Entwässerung des Moors zu graben. Dabei sind die Häftlinge ständig den Schikanen und dem Terror der Wachmannschaften ausgesetzt. Auf dem Weg ins Moor müssen sie außerdem Lieder singen.

Zu den willkürlichen Strafen der SS gehören neben Dunkelhaft das sogenannte „ Krummschließen“, bei dem den Häftlingen Hände und Füße auf dem Rücken zusammengekettet werden. Berüchtigt ist auch der „Bock“, eine Art Tisch, über den sich die Betroffenen beugen müssen und in der Regel 25 Stockhiebe erhalten.

Besonders gefürchtet ist der „Bunker“, das Arrestgebäude. Wer gegen die Lagerordnung verstößt oder sich den Zorn der SS-Wachen zuzieht, kommt dort in Einzelhaft. In den kleinen Zellen gibt es nur eine Holzpritsche; Decken oder Stroh bekommen die Häftlinge auch in bitterkalten Nächten nicht. Es ist ein Ort fürchterlicher Misshandlungen.6 Julius Leber ist wochenlang im „Bunker“ inhaftiert.

Die Verpflegung, meist dünne Suppen und trockenes, oft verschimmeltes Brot reicht für die schwere körperliche Arbeit im Moor nicht aus. Julius Leber schreibt seiner Frau in seinem ersten Brief vom 5. Mai 1935 – einen ganzen Monat nach seinem letzten Brief aus dem Gefängnis – nichts darüber. Das wäre wohl auch nicht durch die Zensur gegangen. Er macht sich darin Sorgen um Annedores finanzielle Situation als Alleinverdienerin der Familie. Über die eigene Lage schreibt er hingegen nur, dass „die Arbeit einen am Anfang sehr fest rannimmt“, das aber werde sich wohl nach einigen Tagen ändern. Im dritten Brief aus Esterwegen schreibt er, dass die Verpflegung gut und ausreichend sei und er noch Geld habe, um sich etwas zu kaufen. Und er erwähnt, dass sich die Häftlinge bis zu 15 Mark pro Woche schicken lassen können. Damit könne man im Lager die notwendigsten Lebensmittel oder Tabak kaufen.7

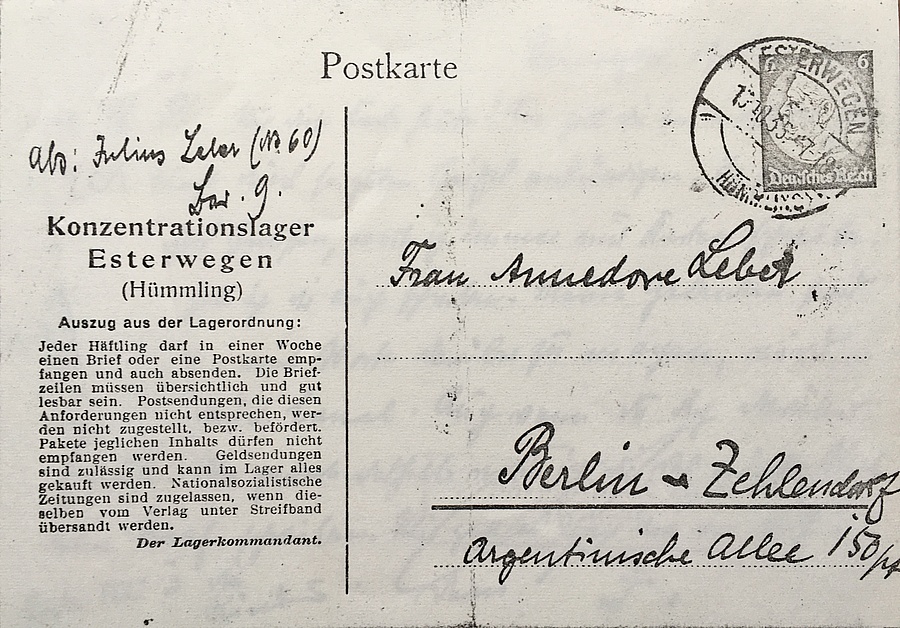

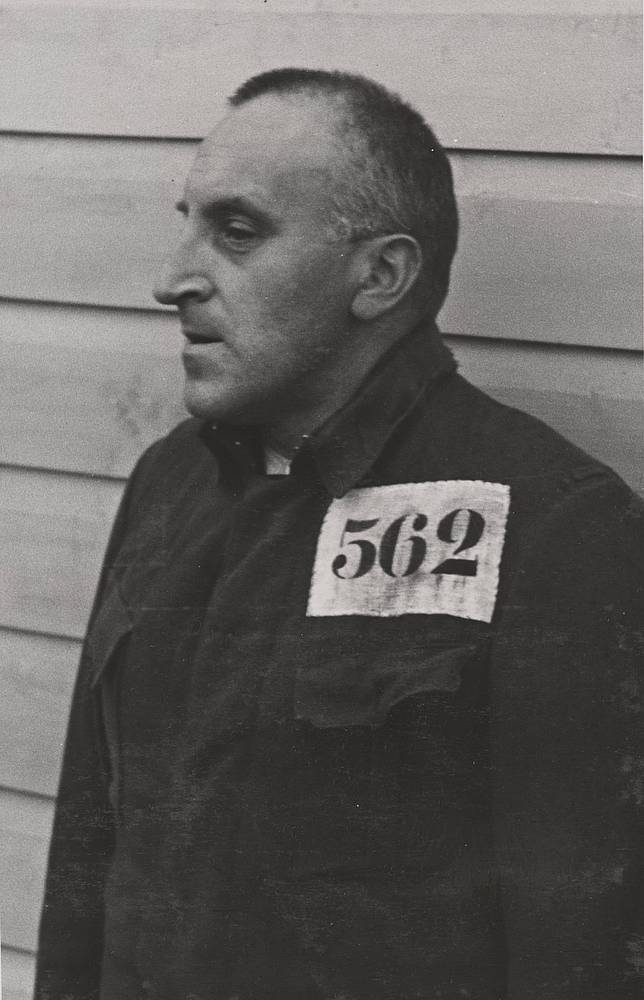

Julius Leber ist die meiste Zeit in Baracke 9 untergebracht, zeitweise auch in Baracke 5.8 Er trägt die Häftlingsnummer 60, eine ungewöhnlich niedrige Nummer. Der Hintergrund lässt sich aus den Quellen nicht klären. Vermutlich werden in Esterwegen, wie später auch in Sachsenhausen, die Nummern verstorbener oder entlassener Häftlinge erneut vergeben.9 Die „Postanschrift“ in Esterwegen enthält seine Häftlingsnummer und die Baracke: „Julius Leber (Nr. 60) Bar. 9“.

Der Briefverkehr im Lager ist streng reglementiert. Die Briefe gehen zunächst unverschlossen an die Zensurstelle der Kommandantur. Pro Monat dürfen Häftlinge nur zwei Briefe empfangen oder verschicken. Die Schrift muss deutlich lesbar sein. Leber bittet daher seine Frau mehrmals deutlicher zu schreiben, damit ihre Briefe ihn erreichen. Sogar der Zeilenabstand ist vorgegeben.

Lebers Briefe klingen einerseits fröhlich, aber anderseits kann man zwischen den Zeilen herauslesen, dass es ihn sehr belastet, so lange von seiner Familie getrennt zu sein und sich nicht um sie kümmern zu können. Hinzu kommt, dass seine Frau hohe Beträge für seine Haftkosten aufbringen muss. Die Häftlinge müssen nicht nur unbezahlt Zwangsarbeit leisten, sie müssen auch für jeden Tag des Lageraufenthalts bezahlen. Und das für völlig unzureichendes Essen, schlechte Kleidung und kaum zu ertragende Unterkünfte. Leber rät seiner Frau, um Stundung der Rechnung zu bitten.10

Annedore Leber setzt alles daran, ihren Mann aus dem KZ freizubekommen. Mit Unterstützung des Osnabrücker Bischofs Wilhelm Berning, in dessen Diözese Esterwegen liegt, wendet sie sich an den Polizeikommandeur der Länder und an die Gestapo. Sie geht von Amt zu Amt, schreibt an den Reichsinnenminister Wilhelm Frick und an den Reichsführer SS Heinrich Himmler. Als alles nichts hilft, schreibt sie direkt an Adolf Hitler, erhält aber nur eine Empfangsbestätigung. Sie schickt die militärischen Daten ihres Mannes an Generaloberst Hans von Seeckt, den ehemaligen Chef der Heeresleitung der Reichswehr. Dessen Frau antwortet, man könne Annedore Leber nicht helfen. Wenigstens eine Besuchserlaubnis für Esterwegen erreicht sie durch ihre Entschlossenheit. Ende Mai 1935 unternimmt sie ihre erste Reise ins Emsland. Dafür ist eine Sondergenehmigung notwendig, denn Besuche in Esterwegen sind grundsätzlich nicht erlaubt.11

Da Annedore Leber erkennt, dass ihr Mann keine Chance hat, nach Lübeck entlassen zu werden, wo er beliebt und bekannt ist, bereitet sie den Umzug der Familie nach Berlin vor. Dort lebt ihr Bruder Hellmuth mit seiner Familie. Anfang Oktober 1935 ziehen Annedore, ihre Kinder und ihre Mutter nach Berlin..

Berichte von Häftlingen

Mithäftlinge berichten nach dem Krieg über ihre Begegnungen mit Julius Leber in Esterwegen. Otto Hartstang, der als Zeuge Jehovas in Schutzhaft ist, nennt Julius Leber seinen Lebensretter. Er berichtet, dass ein SS-Oberscharführer ihn bei der Arbeit im Wald ermorden lassen wollte. Daraufhin teilt ihn Julius Leber als Stubenältester seiner Baracke morgens nicht in die Arbeitsgruppe des Waldkommandos ein, sondern in die des daneben stehenden Moorkommandos. Die Aktion bleibt unbemerkt und Hartstang kommt mit dem Leben davon.12

Arthur Winckler, ebenfalls ein Zeuge Jehovas und mit Leber in Baracke 9 untergebracht, beschreibt 1938, wie Leber und Ernst Heilmann mit Ketten um den Hals in einen Zwinger gesperrt und gezwungen werden, wie Hunde auf Händen und Füßen zu laufen und dabei zu bellen. Heilmann, langjähriger Vorsitzender der SPD-Fraktion im Preußischen Abgeordnetenhaus, war einer der einflussreichsten Politiker in der Weimarer Republik. Er ist als prominenter SPD-Politiker und Jude extremen Folterungen durch die SS ausgesetzt. Im KZ Börgermoor, wo er vor Esterwegen inhaftiert ist, versucht er die Torturen zu beenden und läuft in eine Postenkette, in der Hoffnung erschossen zu werden. Die Posten schießen ihm jedoch nur ins rechte Bein.13

Walter Lembcke, ein kommunistischer Häftling, ist ebenfalls in der Baracke 9 untergebracht. Er berichtet, dass Julius Leber lange Zeit im „Bunker“, also in einer Einzelzelle, unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert ist. Die der dunklen Zelle gibt es kein Bett, keine Decke und keine Sitzgelegenheit. 14 Fritz Haas, ein weiterer Mithäftling, ergänzt zur Bunkerhaft dass Leber „krummgeschlossen“ worden sei: „Nachher waren seine Hände ganz dick geschwollen und fast abgestorben.“15

Der Gewerkschafter und Kommunist Ernst Saalwächter ist der „Bunkerkalfaktor“. Er muss also als Häftling im Arrestgebäude Hilfsdienst leisten und erinnert sich, dass Julius Leber dauernd im Arrest war aber tagsüber arbeiten musste. Zusammen mit Pater Spieker wird Leber in ein Einzelkommando für die Kläranlage eingeteilt. SS-Wächter wollen Leber und Spieker dazu zwingen, aus Klärschlamm ein Kruzifix zu formen. Aber beide weigern sich und geben trotz unmenschlicher Misshandlungen nicht nach.16

Willi Konsorski, ein kommunistischer Häftling kommt im November 1935 nach Esterwegen und muss wie die anderen Häftlinge des Strafkommandos schwerste Erdarbeiten verrichten. Beim Appell bemerkt er eine gesondert aufgestellte Gruppe, die Häftlinge aus dem Bunker. Ein Mithäftling macht ihn auf den „bekannten SPD-Abgeordneten der Weimarer Zeit“ Julius Leber aufmerksam. Nach Lebers Bunkerhaft kann er mit ihm und auch anderen SPD-Politikern Gespräche führen. Er bezeichnet Leber als den „Überzeugungsstärksten“ unter ihnen. Leber habe die Meinung vertreten, dass die Kommunisten die Hauptschuld an der Machtübernahme der Nazis tragen, da ihnen der Kampf gegen die SPD wichtiger gewesen sei, als der gegen die Nazis.17

Der ehemalige KPD-Reichstagsabgeordnete Robert Neddermeyer berichtet von einzelnen Häftlingen, die durch ihr mutiges Auftreten Zeichen setzen. Er nennt Leber, der sich beim Kommandanten über seine Behandlung im Lager beschwert habe und trotz massiver Drohungen und weiterer Misshandlungen seine Beschwerde nicht zurückzieht. Alle vier Wochen wird er erneut gefragt und auf sein „Nein“ hin werden die Strafen systematisch verschärft.18

Über die unmenschliche Behandlung Lebers berichten auch entlassene Häftlinge. Einer von ihnen erinnert sich an Lebers Beschwerde. Wegen ihr habe Leber mit anderen Gefangenen einen Komposthaufen abtragen müssen. Die Gefangenen seien gezwungen worden, im Mist „Sport zu treiben“: Sie müssen sich hinwerfen und auf Kommando nach links oder rechts rollen. Leber weigert sich und die SS-Wachen prügeln deshalb auf ihn ein. Einige Tage nach Lebers Beschwerde über diese Behandlung wird er dem Inspekteur der Konzentrationslager Theodor Eicke vorgeführt. Auch Eicke fordert Leber auf, seine Beschwerde zurückzuziehen, da alles erlogen sei. Doch Leber bleibt standhaft.19

Diese Schilderung findet sich in den Deutschlandberichten der SOPADE wieder. Der SPD-Vorsitzende Otto Wels schreibt dazu am 8. Juli 1936 an Friedrich Adler, den Generalsekretär der Sozialistischen Internationale in Brüssel: „Unter all den Scheußlichkeiten, die dieser Bericht enthält, hat uns die Schilderung von der unmenschlichen Behandlung unseres Genossen Dr. Julius Leber am tiefsten erschüttert.“20

Prominente Häftlinge in Esterwegen

Neben Julius Leber und Ernst Heilmann sind weitere prominente Männer – meist Politiker aber auch Schauspieler oder Kabarettisten – in Esterwegen inhaftiert. Es wird von einer „Prominentenbaracke“ berichtet, deren Nummerierung vermutlich wechselt. Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es sich zeitweise um Lebers Baracke 9, zeitweise auch um die Baracken 7 und 8 handelt.21 Die prominenten Häftlinge sind oft Ziel besonders brutaler Schikanen der SS-Wachmänner.

Carl von Ossietzky, Herausgeber der Zeitschrift Weltbühne, ist in Baracke 8 inhaftiert. Bereits 1933 in das KZ Sonneberg bei Küstrin eingeliefert, befindet er sich seit Frühjahr 1934 in Esterwegen. Trotz unablässiger Schikanen, organisiert er beim Kartoffelschälen im Konzentrationslager Presseschauen, bei denen er aus Zeitungen vorliest und die Nachrichten kommentiert.22 Nach schweren Misshandlungen ist Ossietzky dem Tode nahe. Ein „zitterndes, totenblasses Etwas, ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen“, so beschreibt ihn der Schweizer Diplomat Carl Jacob Burckhardt, dem es im Herbst 1935 als Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes gelingt, den Häftling im KZ Esterwegen zu besuchen.23

Eine breite internationale Kampagne fordert den Friedensnobelpreis für Ossietzky. Hilde Walter, ehemalige Mitarbeiterin der Weltbühne und nach dem Krieg im Verlag von Annedore Leber tätig, ist eine der Hauptorganisatorinnen. Die Kampagne erreicht, dass Ossietzky kurz vor den Olympischen Spielen 1936 aus dem KZ entlassen und in ein Krankenhaus verlegt wird. Er erhält den Nobelpreis, stirbt aber 1938 an den Folgen der KZ-Haft.24

Zusammen mit Leber ist auch Theodor Haubach in Baracke 9 untergebracht. In der Weimarer Zeit Mitbegründer des Kampfbundes Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist er in Esterwegen zeitweise Barackenältester. Es wird berichtet, dass er neue Häftlinge auf dem Weg zur Arbeit im Moor vor Misshandlungen bewahrt habe. Er holt sie aus den hinteren Reihen der Marschkolonne zu sich nach vorne und schützt sie so vor Schlägen der Wachleute, die sich wohl nicht trauen, Haubach zu misshandeln. Die Gründe dafür bleiben unklar.25 Zeitweise arbeitet er in der Wäscheausgabe.26

Haubach erzählt nach seiner Entlassung von langen Gesprächen, die er in Esterwegen mit Carl von Ossietzky nachts geführt habe. Dabei versuchen die beiden, sich vom trostlosen Lagerleben abzulenken und spielen „Kurfürstendamm“: Sie stellen sich vor, dass ihre Unterhaltung in einem Berliner Lokal bei Getränken stattfindet.27 Im Juni 1936 wird Haubach aus dem Konzentrationslager entlassen. Zusammen mit Julius Leber und anderen wird er ein paar Jahre später als Mitglied des Kreisauer Kreises den Sturz des NS-Regimes planen. Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 wird er im Januar 1945 in Plötzensee gehängt.

Der bekannte Kabarettist Werner Finck tritt im Berliner Kabarett „Die Katakombe“ auf und wird von der Gestapo überwacht. „Spreche ich zu schnell? Kommen Sie mit? Oder muss ich mitkommen?“ fragt er den Spitzel, der sich im Saal Notizen macht.28 Das Kabarett wird 1935 auf Befehl von Joseph Goebbels geschlossen und Finck kommt zusammen mit seinem Ensemble in Schutzhaft nach Esterwegen. Hier ist er zusammen mit Julius Leber, Theodor Haubach und Ernst Heilmann in Baracke 9 untergebracht. Im KZ trifft er Carl von Ossietzky im Krankenrevier und erzähl später, dass Theodor Haubach in der Wäscheausgabe des Lagers gearbeitet habe, also eine vergleichsweise leichte Tätigkeit, um die er ihn beneidet habe. In einem Interview nach dem Krieg berichtet er über seine Zeit im KZ und erwähnt auch Leber als Barackenältester in der Baracke 9 .

Finck berichtet von einer skurrilen Kabarettvorstellung, die der Lagerkommandant angeordnet habe. Während der Aufführung testet der die Grenzen des „Erlaubten“: „Unser Humor wird uns … helfen. Wir haben ihn behalten. Obwohl wir Humor und Galgen noch nie so dicht beieinander erlebt haben.“ Das gleiche Programm führen er und sein Ensemble später noch einmal für die Häftlinge auf. Es ist eine von vielen kulturellen Aktivitäten im KZ wie auch die Häftlingskapelle oder das gemeinsame Singen.29

Lebers Tochter Katharina Christiansen berichtet von einer Begegnung mit Werner Finck im Jahr 1946. Sie erinnert sich an seine Aussage: „Wenn dein Vater als ‚Barackenältester‘ mich nicht zum ‚Beaufsichtiger des Putzers des Fahrrades des SS-Sturmbannführers‘ ernannt hätte, wäre ich sicher im Steinbruch geblieben.“ Und sie fügt lakonisch hinzu „Werner Finck hat Vater um viele Jahre überlebt“.30Finck wird bereits im Juli 1935 aus dem Konzentrationslager entlassen

Verlegung nach Sachsenhausen

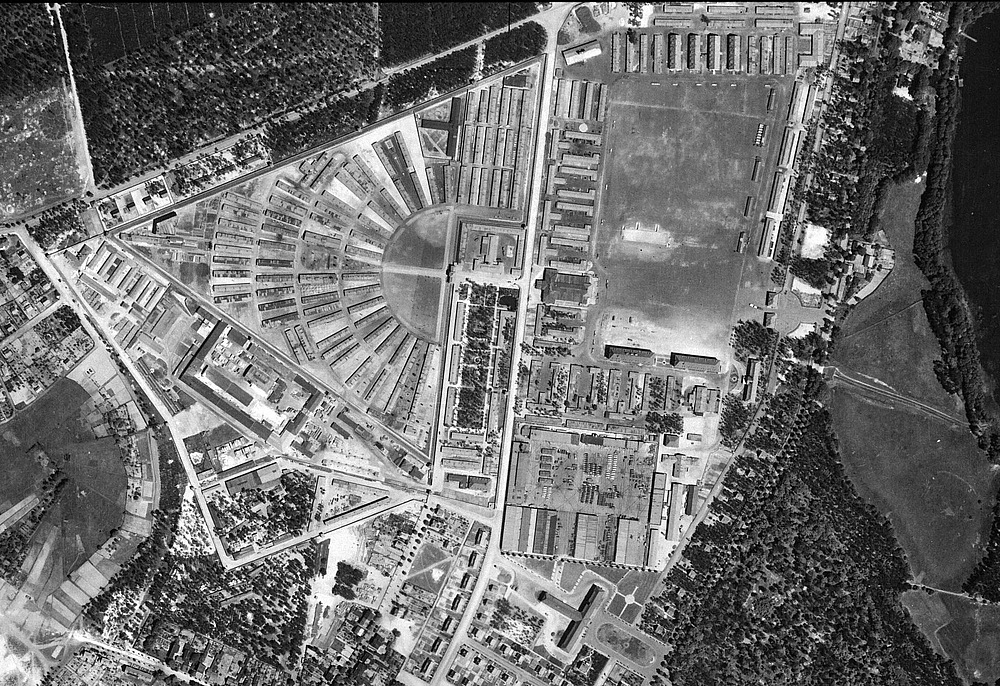

Die Wehrmacht hat Bedenken wegen der geografischen Lage des KZ Esterwegen nahe der niederländischen Grenze. Ab Juli 1936 beginnt ein Vorauskommando von Häftlingen aus Esterwegen mit der Rodung eines Kiefernwaldes bei Oranienburg. Anschließend errichten weitere Arbeitskommandos dort ein neues Konzentrationslager direkt vor den Toren Berlins. Heinrich Himmler beauftragt den Architekten Bernhard Kuiper, der bereits das KZ Esterwegen umgestaltet hat, ein „modernes“ und jederzeit erweiterbares Lager zu errichten. Der Grundriss entspricht einem gleichseitigen Dreieck. Vom Torgebäude in der Mitte der Basis des Dreiecks soll ein einziges Maschinengewehr ausreichen, die fächerförmig um den halbrunden Appellplatz angeordneten Holzbaracken zu bewachen. Es ist ein Ausdruck absoluter Kontrolle und völliger Unterwerfung der Häftlinge.

Das KZ Sachsenhausen nimmt als Muster- und Ausbildungslager der SS eine Sonderstellung im System der nationalsozialistischen Konzentrationslager ein. Es ist für 10.000 Häftlinge und 1.500 Wachmänner ausgelegt. Damit ist es um ein Vielfaches größer als Esterwegen. Neben politischen Gegnern der Nationalsozialisten und Zeugen Jehovas werden in den ersten Jahren vor allem Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle oder sogenannte Asoziale interniert, also von den Nationalsozialisten als rassisch oder sozial minderwertig deklarierte Gruppen.

Im August/September 1936 werden etwa 900 Häftlinge, darunter Julius Leber, und die SS-Wachmannschaften aus Esterwegen in das neu errichtete Konzentrationslager Sachsenhausen verlegt. Das Lager Esterwegen wird von der Justizverwaltung übernommen und als Strafgefangenenlager weitergeführt. Während die neuen Häftlinge ankommen, finden nur 30 Kilometer südlich des neuen Konzentrationslager im Berliner Olympiastadion die Olympischen Sommerspiele von 1936 statt. Das Sportfest mit Kulturprogramm und Kunstausstellungen wird dank geschickter Propaganda zu einem internationalen Erfolg des nationalsozialistischen Regimes, aber hinter den Kulissen geht der NS-Terror weiter.31

Unterdessen sind im neuen KZ Sachsenhausen anfangs 1600 bis 1700 Häftlinge inhaftiert und bei Lebers Entlassung 1937 sind es etwa 3000. Während seiner Haftzeit stellen politische Gefangene, vor allem Widerstandskämpfer aus der Arbeiterschaft, die Mehrheit der Lagerbelegschaft.

Julius Leber trägt in Sachsenhausen weiterhin die Häftlingsnummer 60, wie schon in Esterwegen. Er ist bis Dezember 1936 im Block 6 untergebracht. Diese Baracke steht im ersten Ring um den Appellplatz. Auf Fotos nach 1939 ist auf der Stirnseite dieser Baracke das Wort „Fleiss“ in weißer Farbe zu sehen32. Von Dezember 1936 bis März 1937 befindet sich Leber im „strengen Arrest“ im Zellenbau. Anschließend muss er bis zu seiner Entlassung in Block 18 wechseln.

Neben Julius Leber sind auch Ernst Heilmann und der Kommunist Bernhard Bästlein zuerst als Häftlinge in Esterwegen, danach in Sachsenhausen. Bästlein schließt sich nach seiner Entlassung 1942 der Widerstandsorganisation um Anton Saefkow und Franz Jacob in Berlin an. Ein Treffen mit Vertretern der sogenannten Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation, die zu den größten Gruppen des deutschen Widerstands zählt, führt Anfang Juli 1944 zur Verhaftung von Julius Leber.

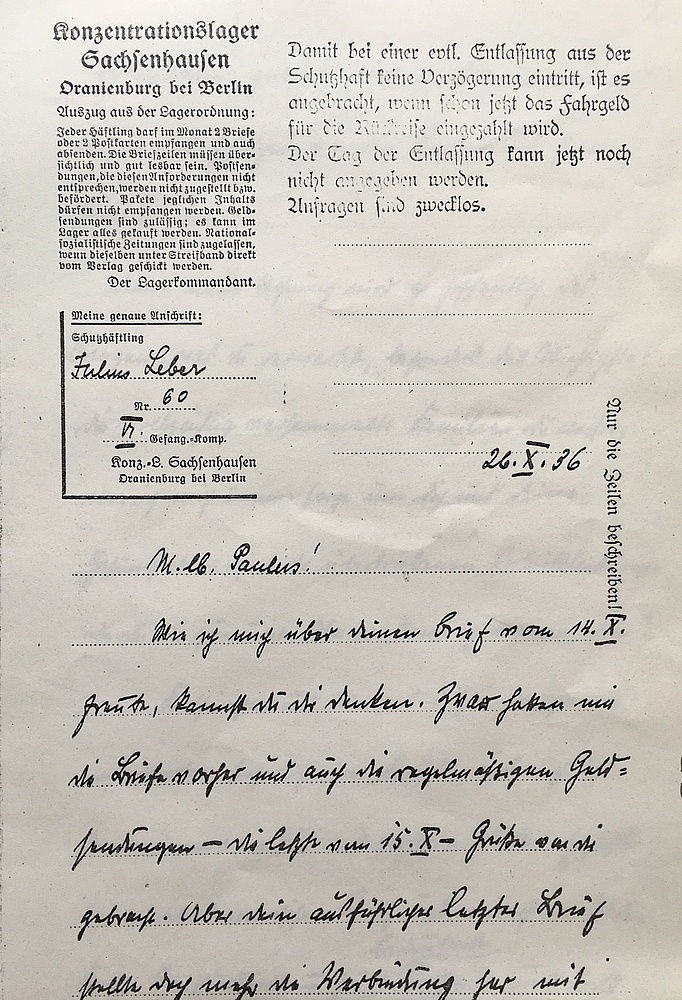

Briefe an Annedore Leber

Nach seiner Verlegung von Esterwegen nach Sachsenhausen kann Julius Leber seiner Frau einen Monat lang nicht schreiben. Erst am 16. September kann er ihr auf einer Postkarte seine neue Adresse mitteilen: „Julius Leber (60), VI. Komp., KL Sachsenhausen, Post Oranienburg b. Berlin“. Und er versichert seiner Frau „Es geht mir nach wie vor sehr gut. Körperlich und seelisch“33.

Annedore Leber hat inzwischen die Meisterprüfung als Schneiderin abgelegt und betreibt eine Damenschneiderei in Berlin. Deshalb freut sich Julius Leber in einem Brief kurz vor Weihnachten 1936 über ihren geschäftlichen Erfolg, zumal sie inzwischen vier Angestellte hat. Seine Gedanken verweisen auf die Verbundenheit zu seiner Frau, die sich in der Haftzeit verändert hat: „Denn [die Jahre der Trennung] haben uns geformt und geknetet, und wir sind anders geworden als wir waren. Ein Schicksalsweg, der etwas von uns fordert, schlägt nicht nur Wunden, er beschenkt uns auch.“ Und an anderer Stelle schreibt er: „Schicksalsschläge und Prüfungen und Notlagen hämmern den inneren Menschen zurecht und gestalten ihn um.“

Ganz nebenbei erwähnt er: „Die kleine Änderung in meiner Adresse wirst du bemerkt haben. Statt 6. Komp. sitze ich nunmehr Abteilung Z, Buchstabe Z. Alles andere bleibt unverändert.“34

Im Zellenbau und politische Diskussionen im KZ

„Unverändert“ ist allerdings nichts. Die Abteilung Z ist der Zellenbau in Sachsenhausen, also das Gestapo-Gefängnis. Es handelt sich um einen der wenigen aus Backsteinen erbauten Gebäude im Lager. Obwohl die SS die Häftlinge ständig antreibt, wird der Bau nicht wie vorgesehen bis Weihnachten 1936 fertig. Julius Leber wird dennoch als einer der ersten Häftlinge in das noch nicht fertige Gebäude gebracht. Der T-förmige Bau mit etwa 80 Zellen ist durch eine Mauer vom Häftlingslager getrennt. Dort werden vermeintliche Verstöße gegen die Lagerordnung bestraft: Durch Einzelhaft, Dunkelarrest, Prügel oder Pfahlhängen, bei dem die Häftlinge stundenlang an den auf dem Rücken gefesselten Händen aufgehängt werden. Der Zellenbau ist ein Ort grausamer Folter.

Die Nazis versuchen auf diese Weise Lebers aufrechte Haltung zu brechen: Isolation und Dunkelarrest, ohne Pritsche, Stuhl, Hofgang und warmes Essen. „Sogar bei 18 Grad Kälte lag er Nachts über ohne Decke, Stroh oder Mantel auf dem nackten Boden“, berichtet Annedore Leber nach dem Krieg.35 Von Dezember 1936 bis März 1937 muss Leber im Zellenbau die Tortur über sich ergehen lassen.

Harry Naujoks ist ein kommunistischer Häftling aus Hamburg, der 1933 die KPD in Lübeck führt und mithilft, eine antifaschistische Kundgebungen zu organisieren, um den verhafteten Julius Leber freizukämpfen. Naujoks wird 1939 Lagerältester in Sachsenhausen.

Er berichtet, dass die Sozialdemokraten Julius Leber und Ernst Heilmann in Sachsenhausen wieder besonders brutal behandelt worden seien. Aber es gibt auch Solidarität unter den Häftlingen, – insbesondere mit den beiden besonders Gequälten. Häftlinge, die in der Kleiderkammer arbeiten, sorgen dafür, dass sie regelmäßig ihre Wäsche wechseln können. Leber bekommt seine Wäschepakete von Franz Jacob, einem weiteren kommunistischen Häftling.

Naujoks berichtet auch von politischen Diskussionen mit Julius Leber. Dazu treffen sich die kommunistischen Häftlinge Franz Jacob, Bernhard Bästlein und Naujoks mit Leber auf der „grünen Seite“ des Lagers. Sie diskutieren die politische Lage, u.a. anhand einer Rede von Joseph Goebbels. Ihre Informationsquellen sind vor allem NS-Zeitungen, wie der Völkische Beobachter. Sie haben einerseits gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Andrerseits denken sie bereits über die NS-Zeit hinaus.

Leber sei ein entschiedener Gegner der Kommunisten gewesen, habe aber auch seine eigene Partei, die SPD kritisiert. Laut Naujoks habe er sich zunehmend einer Zusammenarbeit mit den Kommunisten geöffnet. Die gemeinsame Gegnerschaft zur Naziherrschaft steht für Leber über allen politischen Differenzen. Die Gespräche hätten den Häftlingen viel bedeutet. „So absurd es klingen mag, wir fühlten uns wieder dem Leben zugewandt“ berichtet Naujoks.36 Weniger glaubwürdig sind spätere Darstellungen über ein „Abkommen zwischen den SPD-Funktionären unter Leber und den KPD-Funktionären unter Franz Jacob im März 1937“ mit dem Ziel eines gemeinsamen illegalen Kampfes zum Sturz Hitlers37. Heinz Junge, der Generalsekretär des „Sachsenhausen-Komitees für die Bundesrepublik Deutschland“ erwähnt 1968 in einer Rede, dass Leber mit Franz Jacob eine geheime Lagerleitung und ein politisches Widerstandskomitee im KZ organisiert habe 38. Auch dies dürfte übertrieben sein.

Willi Konsorski, der bereits in Esterwegen mit Leber im politischen Austausch steht, berichtet ebenfalls von diesen Gesprächen. Er erinnert sich, dass an den Diskussionen zwischen den Baracken Julius Leber, Bernhard Bästlein, Franz Jacob und Harry Naujoks teilgenommen hätten. Er sieht darin die Grundlage für das spätere Treffen Lebers mit Franz Jacob und Anton Saefkow 1944 in Berlin, das zur Verhaftung der Beteiligten und zu ihrer Hinrichtung führen sollte. Konsorski erzählt auch, dass Leber lange Zeit im „Strafbunker“ interniert gewesen sei: „Dabei muss er weiterhin jeden Tag im Strafkommando schwerste Strapazen erdulden.“

Der kommunistische Häftling zeigt Bewunderung für seinen politischen Gegner aus der SPD: „Julius Leber hat in der Zeit seiner KZ-Haft einen persönlichen Mut und eine schier unglaubliche Energie bewiesen, wie ich eine solche in meinem Leben weder vorher noch nachdem erlebt habe. Wenn die im Bunker untergebrachte Häftlingsgruppe des Abends von der mörderischen Strafarbeit in das Lager zum Appell marschierte, sah man stets das gleiche Bild. Ein Trupp völlig erschlaffter und zum Teil auch schwankender Gestalten, dazwischen Julius Leber in auffallend straffer Haltung und scheinbar unbeschwert ins Lager kommend. Das musste selbst auf die verrohten SS-Bewacher nicht ohne Wirkung bleiben.39

Auch der evangelische Theologe Werner Koch berichtet von Gesprächen mit Julius Leber beim Laufen am Stacheldrahtzaun des Konzentrationslagers. Er ist als Anhänger der Bekennenden Kirche im Lager und beide halten nach ihrer Befreiung Kontakt. Sie treffen sich gelegentlich in einem Café am Berliner Wittenbergplatz.40

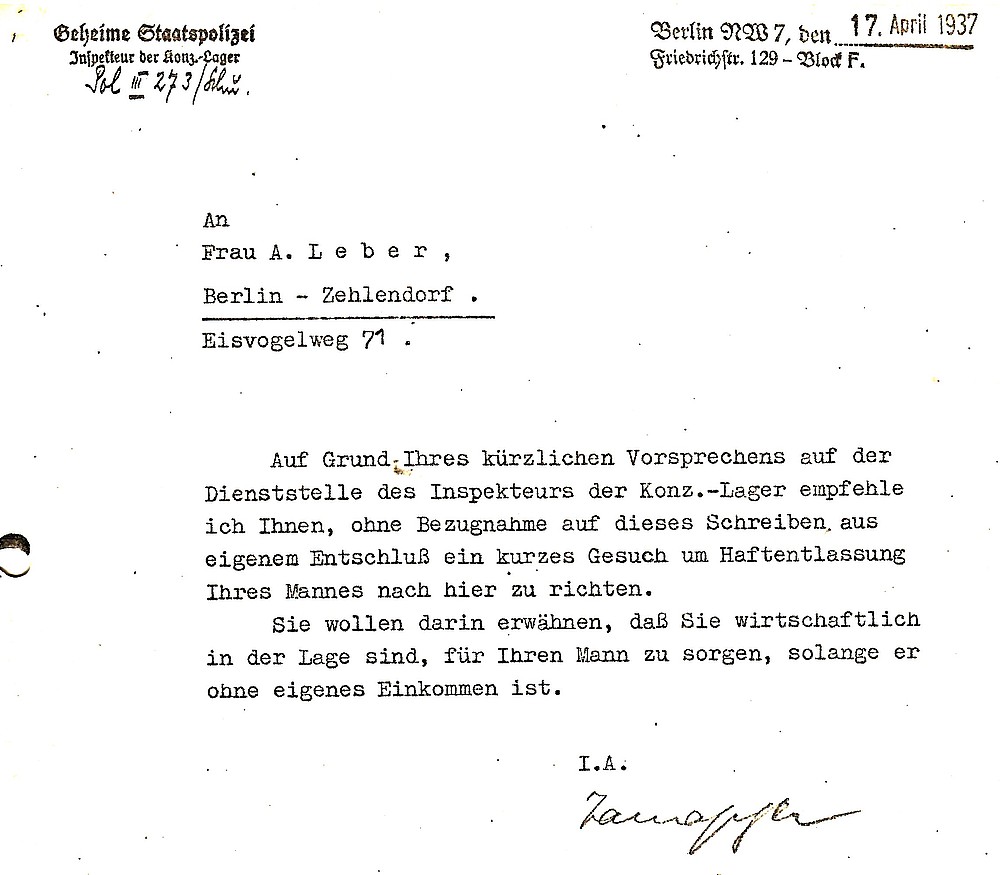

Annedore Leber versucht unterdessen alles, um die Freilassung ihres Mannes zu erreichen. Als sie auf ihren Brief an die Reichskanzlei von Adolf Hitler nur eine Eingangsbestätigung erhält, wendet sie sich im Frühjahr 1937 mit einem ausführlichen Schreiben an den Inspekteur der Konzentrationslager, Theodor Eicke. Am 17. April kann sie Hoffnung schöpfen: Die Gestapo antwortet ihr unter Bezugnahme auf ihren Brief an Eicke, sie solle ein Entlassungsgesuch an die Gestapo richten und darin erwähnen, dass sie wirtschaftlich für ihren Mann aufkommen könne, solange er kein eigenes Einkommen habe.41

Der Hamburger Sozialdemokrat Helmut Weidt hat eine außergewöhnliche Erinnerung an seine Zeit als Häftling in Sachsenhausen. Er berichtet vom Besuch einer Frau im Kommandanturbereich, der sonst „für Frauen absolut tabu“ gewesen sei. Er erfährt, dass es sich um die Frau von Julius Leber handele, mit dem er- nach Lebers Zeit in der Strafkompanie – zusammen im Block 18 inhaftiert ist42.

Annedore Leber gibt ihre Bemühungen um die Freilassung ihres Mannes nicht auf und hat schließlich Erfolg. Am 5. Mai 1937 wird Julius Leber aus der Haft im Konzentrationslager entlassen. Er kann nun endlich zu seiner Familie in Berlin.

Nach der Haftentlassung

„Warum hast du so abbe Haare, Vati“ ist die erste Frage seiner Tochter Katharina als sie ihn nach vier Jahren zum ersten Mal wieder sieht. Julius Leber grinst und fährt sich mit der Hand über den kahlgeschorenen Schädel. „Das ist meine neue Frisur, sehr praktisch!“ Und dann pfeift er für sie „Die Moorsoldaten“ , das Lied aus den Konzentrationslagern im Moor.43 Aus dem Konzentrationslager bringt er ein Zigarettenetui mit, auf dem Esterwegen eingraviert ist – das Geschenk eines Mithäftlings.

Leber ist zum ersten Mal in dem kleinen Reihenhaus in Berlin-Zehlendorf, in dem die Familie jetzt wohnt. Hier gehen die Kundinnen von Annedore Lebers Schneiderei ein und aus. Schon am nächsten Tag bekommt er Besuch von seinem Parteifreund Gustav Dahrendorf, der in der Nähe wohnt. Dieser stellt fest, dass die Zeit im Konzentrationslager nicht spurlos an ihm vorüber gegangen, er aber „körperlich, geistig und seelisch“ ungebrochen sei.44

„Ungebrochen“, was kann das heißen nach jahrelangen traumatischen Erlebnissen? Seine Tochter Katharina Christiansen berichtet jedenfalls, dass er nach seiner Rückkehr aus dem KZ die ganze Nacht erzählt habe. Und eine Freundin ihrer Eltern sagt ihr später: „Unfasslich die Grausamkeit und Not der Menschen! Aber sein Bericht war total unpathetisch und ohne Selbstmitleid.“ Katharina sieht auch nach der KZ-Zeit in ihrem Vater den „Inbegriff von Kraft und Leben“. Sie schildert den Spaß, den sie mit ihrem Vater hat, seine „unbändige Lebensfreude“ und seinen „umwerfenden Charme“.45

Marion Yorck von Wartenburg, mit Julius Leber im Kreisauer Kreis, erzählt, dass ihn die lange Zeit im KZ natürlich sehr geprägt habe. „Aber er hat fast gar nicht darüber gesprochen. Nur einmal hat er mir erzählt, dass er sich im KZ über einen solchen ledernen Bock legen musste, wie man ihn zum Turnen benutzt, und er bekam von einem zwanzigjährigen SS-Mann Schläge auf das nackte Hinterteil. Alle andern Foltern, wie zum Beispiel stundenlanges Stehen in heißer Sonne, hat ihn nicht so verletzt wie diese Demütigung durch einen jungen Mann.“46

Und Otto John, einer der wenigen Überlebenden des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 und nach dem Krieg Präsident des Verfassungsschutzes berichtet: „Leber hat mehr als vier Jahre Konzentrationslager allen Bemühungen seiner Peiniger zum Trotz geistig und körperlich völlig ungebrochen überstanden … Auch zwölf Monate Dunkelhaft in einer kleinen völlig leeren Zelle konnten ihn nichts anhaben. ‚Solange ich noch Respekt vor mir selbst haben konnte‘, so schloss er den Bericht, in dem er mir seine Erfahrungen schilderte, ‚brauchte ich mich nicht verloren zu geben. Als man mich aber zwingen wollte, Unwürdiges zu tun, da wusste ich, eine solche Demütigung würde ich nicht überstehen, was ich für die Weigerung erdulden musst, habe ich fast wie eine Erleichterung auf mich genommen‘.“47

Folter, Demütigungen und Dunkelhaft können Julius Leber nach übereinstimmenden Aussagen nicht brechen. Nach seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager nimmt er mit aller gebotenen Vorsicht Kontakt zu anderen Gegnern des Nationalsozialismus auf. Seine Kohlenhandlung in Berlin-Schöneberg wird zum Treffpunkt der Verschwörer des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944. Leber wird im Juli 1944 erneut verhaftet und am 5. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Egon Zweigart, April 2025

1 Vgl. Dorothea Beck: Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand. Berlin 1983.

2 Brief von Julius Leber v. 17.3.1935. In: Beck 1983, S. 302 ff.

3 Beck 1983, S. 154 ff.

4 Hölle im Moor. Die Emslandlager 1933-1945. Hrsg. Bernd Faulenbach, Andrea Kaltofen. Göttingen 2017. Zum Schicksal von Fritz Husemann vgl. S. 51.

5 Vgl. Dirk Lüerßen: Wir sind die Moorsoldaten“ – Die Insassen der frühen Konzentrationslager im Emsland 1933 bis 1936. Dissertation, Osnabrück 2001. S. 48.

6 Lüerßen 2001, S. 55.

7 Briefe von Julius Leber v. 5./12. und 19.5.1935. In Beck 1983, S. 307 f.

8 Beck 1983, S. 307 ff. Im Absender steht in der Regel die Baracke 9, in den Briefen vom 5. Mai 1935 bis 16.8.1936. wird die Baracke 5 angegeben.

9 Harry Naujoks: Mein Leben im KZ Sachsenhausen. Dietz 1989. S. 31 f.

10 Brief von Julius Leber 12.5.1935. In Beck 1983, S. 307.

11 Lüerßen 2001, S. 136.

12 Vgl. Johannes Kessler: Die Verfolgung der Zeugen Jehovas im Dritten Reich. Vortrag am 4.11.2014, s. https://nwbib.de/990363369860206441 (abgerufen am 11.3.2025).

13 Vgl. Arthur Winckler: Der Schrei aus dem Konzentrationslager. In: Trost, 15.02.1938 s. https://www.archiv-vegelahn.de/index.php/tags/2210-kz-esterwegen – abgerufen am 11.3.2025. Im April 1940 wird Heilmann vom „Henker von Buchenwald“, dem SS-Hauptschaarführer Martin Sommer im KZ Buchenwald mit einer Giftspritze ermordet.

14 Aussage Walter Lembcke vom 26.4.1949. LA NRW Q 224, Staatsanwaltschaft Hagen 863, Band 1. Strafsache gegen den Lagerarzt Dr. Ostermaier.

15 Aussage Fritz Haas v. 18.3.1950. Ebd.

16 Bericht Ernst Saalwächter, Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager, personenbezogene Sammlung o.J.

17 Willi Konsorski: Meine Erinnerungen an Julius Leber. Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945, Frankfurt. AN 3859 o.J.

18 Vgl. Robert Neddermeyer: Es begann in Hamburg. Berlin 1980 S. 181.

19 Abschrift Sopade-Bericht von 1936. Archiv der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen SAI 3358. Die SOPADE ist die Exilorganisation der SPD.

20 Beck 1983, S. 156.

21 Stefan Weitkamp (Leiter Stiftung Gedenkstätte Esterwegen) in einer E-Mail an den Verfasser vom 18.6.2022.

22 Vgl. Dirk Lüerßen: „Moorsolaten“ in Esterwegen, Börgermoor, Neusustrum. In: Herrschaft und Gewalt: Frühe Konzentrationslager 1933-1939. W. Benz, B. Distel (Hg.). Berlin 2002.

23 zitiert nach: https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Carl-von-Ossietzky-Ein-mutiger-Pazifist,carlvonossietzky100.html (abgerufen am 2.3.2021).

24 s. dazu Hilde Walter – ein bewegtes Leben: https://gedenkort-leber.de/annedore-julius-leber/annedore-leber-als-publizistin/doch-das-zeugnis-lebt-fort/hilde-walter-ein-bewegtes-leben .

25 Vgl. Lüerßen 2001, S. 147.

26 Vgl. Interview Harald von Troschke mit Werner Finck o.J. . Im Harald von Troschke Archiv https://troschke-archiv.de/interviews/werner-finck Minute 6:00 bis 10:00. (Abgerufen am 11.3.2025).

27 Vgl. Lüerßen 2001. S. 128.

28 Rainer Blasius:Narrenkappe und Stahlhelm. FAZ vom 15.06.2015 https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/werner-finck-narrenkappe-und-stahlhelm-13636051.html (abgerufen am 11.3.2025).

29 Interview Troschke – Finck o.J. https://troschke-archiv.de/interviews/werner-finck.

30 Katharina Christiansen: Mein Vater Julius Leber. In: Lübecker Nachrichten v. 4.1.1985.

31 Vgl. Günter Morsch: Von Esterwegen nach Sachsenhausen. In: Hölle im Moor 2017, S. 87 ff.

32 1939 wurde an Block neun eine Tafel mit einem Ausspruchs Himmlers gut sichtbar angebracht, darauf stand: Es gibt einen Weg zur Freiheit, seine Meilensteine heißen: Gehorsam, Fleiss, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit,Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterlande! Teile dieses Spruches wurden in großen, weißen Buchstaben an die einzelnen Baracken gepinselt. Vgl. Naujoks 1989. S. 135 f.

33 Beck 1983, S. 317. Brief vom 16.9.1936.

34 Beck 1983, S. 318. Brief vom 21.12.1936.

35 Vgl. https://www.kreisau.de/kreisau/kreisauer-kreis/mitglieder/julius-leber/ (abgerufen am 11.3.2025).

36 Naujoks 1989. S. 42 ff.

37 Der Appell, Nr. 95 vom 18. September 1981 Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Archiv NL6-9 80Geb, S. 3

38 Heinz Junge, Rede bei der Ausstellungseröffnung zum KZ Sachsenhausen in Lübeck am 2.3.1968. Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Archiv NL6-64 Shn-Info 54

39 Konsorski, aaO.

40 Werner Koch: „Sollen wir K. weiter beobachten?“. Ein Leben im Widerstand. 1982. S. 189f.

41 Beck 1983, S. 158

42 Bericht von Helmut Weidt. Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Archiv NL 6-24

43 Katharina Christiansen: Mein Vater Julius Leber (4). In Lübecker Nachrichten v. 4.1.1985

44 Vgl. Beck 1983, S. 162.

45 Katharina Christiansen 1985, aaO.

46 Marion Yorck von Wartenburg, Claudia Schmölder: Die Stärke der Stille. 1991, S. 48. M. Yorck von Wartenburg war gemeinsam mit ihrem Mann Peter Yorck und Julius Leber im Widerstandsnetzwerk des Kreisauer Kreises. Die Wohnung des Ehepaares war ein wichtiger Treffpunkt des Widerstandes. Marion Yorck brachte häufig Botschaften der Widerstandskämpfer zu Lebers Kohlenhandlung. Ihr Mann wurde ebenso wie Leber nach dem 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt und hingerichtet.

47 Vgl. Otto John: Männer im Kampf gegen Hitler (II) – Julius Leber. In: Blick in die Welt, 1947, S. 22-23.